Warum Wissenschaftlerkarrieren ruhig länger als bis 65 dauern dürfen. Von Jeffrey Peck.

JEDES ALTER HAT seine Eigenschaften, jeder Beruf seine Etappen. Cliché und zugleich absolut zutreffend, oder? Und so erfährt man, wenn die 65 erreicht oder schon überschritten ist, wenn das Arbeitsleben offiziell zu Ende geht oder bereits zu Ende gegangen ist, etwas Neues, vielleicht sogar Überraschendes. Überraschend war jedenfalls für mich, als in Berlin lebender Nordamerikaner, dass an der Grenze zu diesem neuen Lebensabschnitt plötzlich sehr deutlich kulturelle Unterschiede zwischen den USA und Deutschland zu Tage traten.

Natürlich kann ich nur über den Beruf reden, den ich wirklich gut kenne, also den eines Hochschullehrers und Wissenschaftsmanagers. Ich kann über Erfahrungen berichten, die Menschen wie ich machen. Menschen, die in den Hochschulen arbeiten, in Wissenschaftseinrichtungen oder Stiftungen. Die kulturellen Unterschiede fangen schon damit an, dass die Zeit nach 65 in Deutschland überhaupt als "neue Lebensphase" gesehen wird.

Das hat, um ehrlich zu sein, zunächst einmal einen einfachen strukturellen Grund: In Deutschland muss man bislang mit Erreichen der magischen 65 (oder aktuell einige Monate später) seine Karriere beenden, zumindest offiziell. Auf der andere Seite des Atlantik kann man arbeiten, so lange man will und es leisten kann. Aber was zunächst vielleicht als Freiheit erscheint, hat auch eine dunkle Seite – wenn die Entscheidung, nicht mit der Arbeit aufzuhören, mit der für viele Menschen mangelnden Altersversorgung im amerikanischen Sozialsystem zu tun hat.

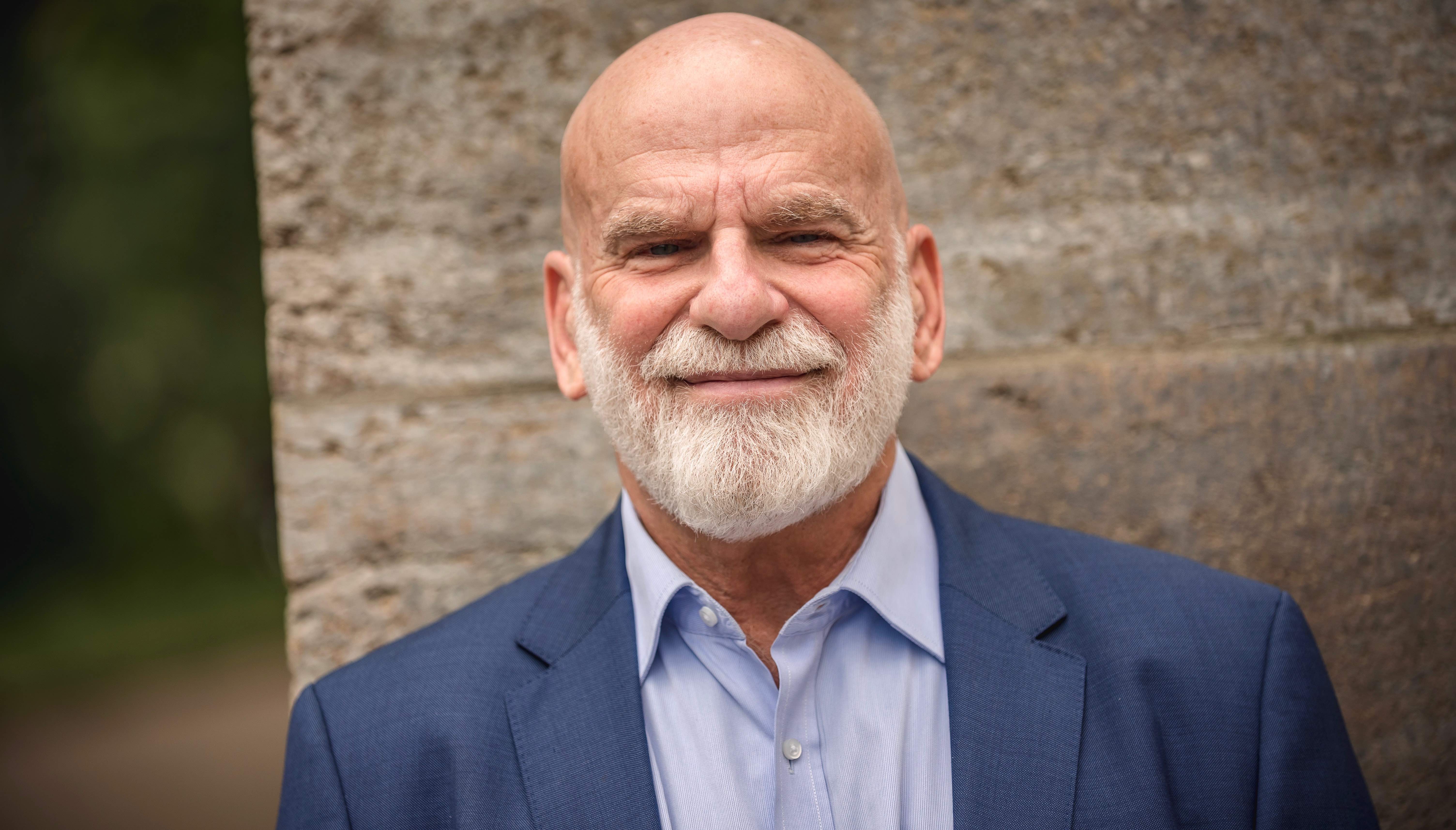

JEFFREY D. PECK war über viele Jahre Wissenschaftsmanager in den USA. Jetzt lebt er in Deutschland und arbeitet als Berater im Hochschulbereich. Über seine Erfahrungen und Einsichten schreibt er einmal im Monat hier im Blog.

Diese Differenz wurde sehr plastisch für mich, als ich einen Workshop an einer großen deutschen Universität über faculty development gab. Personalentwicklung, betonte ich dort, sei für mich nicht nur etwas für jüngere Akademiker, sondern sie sollte die gesamte Karriere in den Blick nehmen, also auch deren Ende, die Pensionierung, und den Übergang in den "Ruhestand". Als ich das sagte, antwortete einer der Teilnehmer ganz direkt, dass "ein deutscher Professor damit keine Probleme hat", er wisse, was er mit sich zu tun habe, wenn die Zeit des aktiven Arbeitslebens vorbei sei. Ein – ebenfalls männlicher – Kollege, der in Nordamerika gelebt hatte, ergänzte, dass solche Fragen in seiner Beobachtung eher in den USA als in Deutschland diskutiert würden.

Nun musste ich mich fragen: Wieso? Stimmt das? Und wenn ja, warum ist da so? Reicht der von mir gemachte Verweis auf die strukturellen Altersgrenzen? Ich weiß, dass einige, zumeist renommierte, Professoren_innen nach 65 einen Sonderstatus, die sogenannten "Seniorprofessuren" erhalten, aber die meisten Kollegen hören auf. In den USA arbeitet die Mehrheit der Professoren einfach weiter, bis sie nicht mehr wollen oder können – obwohl immer mehr Hochschulen die Voraussetzungen schaffen, um ihre Professoren_innen in höherem Alter zum Ausscheiden zu bewegen. Aber rechtlich gibt es in den USA für das schöne Leben in Lehre und Forschung noch immer keine Altersgrenze.

Doch ich will nicht die ganze Zeit nur über Geld und soziale Absicherungen reden. Noch interessanter finde ich nämlich die Gefühle, die mit dieser neuen Lebensphase einhergehen, die eben nicht mehr nur eine neue Berufsphase ist. Und anders als der von mir zitierte deutsche Kollege glaube ich nicht, dass jede_r wirklich weiß, wie man mit diesem existenziellen Übergang umgeht.

Man kann, man muss sicher fragen, ob ein "akademisches" Leben an dieser Stelle nach anderen Gesetzmäßigkeiten verläuft, als sie in anderen Karrieren gelten. Wir Menschen in Wissenschaft und Hochschulen beschäftigen uns mit Wissen, Ideen, mit Forschung und Lehre, wir stecken in einer beständigen Kommunikation mit zumeist jüngeren Menschen, die von uns etwas lernen wollen. Natürlich lernen wir auch von ihnen. Dieser Austausch ist einfach toll. Und auch im Wissenschaftsmanagement kann man vergleichbare Gespräche führen. Auch für Leader, wie ich im Oktober erwähnte, ist Empathie ein essentieller Bestandteil, und das gerade in Situationen, in denen aufgrund der Machtstrukturen ein entschiedenes Handeln erforderlich ist. In der Akademia, egal ob als aktive Wissenschaftler oder in der Verwaltung pflegen wir eine besondere soziale Beziehung zum Gegenüber, die geprägt ist von akademischen Formen, Sitten und Gebräuche. Wie uns allen bekannt, sind unsere akademischen Institutionen eigene "Kulturen" mit all ihren Besonderheiten, und wir sind für einen großen Teil unseres Lebens Bewohner dieser Welten. Und wenn wir diese Welten schließlich verlassen (sollen), kann es für uns schmerzlich oder zumindest schwierig werden, außerhalb der Institution eine neue Identität zu finden.

In Deutschland wird das Ausscheiden aus dem Arbeitsleben oft noch als Endpunkt gesehen und weniger als Beginn eines neuen Lebens, zumindest einer neuen Lebensphase. Die Reaktionen der Gesellschaft auf Menschen, die ein bestimmtes Alter erreicht haben, sind sehr unterschiedlich, einige sicher positiv (Motto: "Mit dem Alter kommt Weisheit"), andere negativ und ablehnend ("In diesem Alter gibt es keine Arbeit mehr"). Aber man kann sich wenigstens freuen, wenn man in der U-Bahn einen Platz angeboten bekommt, oder…?

In den USA, wo Ageism ein fester und politisch korrekter Begriff ist, geht man - und das ist wirklich so – mit "Senioren" viel lockerer um. Auch darf in den USA, anders als in Deutschland, weder Alter noch Aussehen (kein Bild) in einer Stellenbewerbung angeführt werden. Der allgemeine Diskurs über Menschen jenseits der 65, die beruflich tätig sind, ist überwiegend positiver. Und viele von denen, die noch arbeiten, tun dies mit Freude und aus freien Stücken, bezahlt oder nicht. Natürlich kommt hierin auch die amerikanische Tradition von volunteerism zum Ausdruck, auch der insgesamt wesentlich flexiblere Arbeitsmarkt wirkt sich aus,

Und was ist nun besser? Lässt sich das überhaupt sagen? Ich denke, die Antwort muss sich jede/r selbst geben, abhängig vom eigenen Selbstverständnis, von der eigenen Sichtweise auf die Gesellschaft und vor dem Hintergrund persönlicher Werte und den persönlichen finanziellen und sozialen Rahmenbedingungen. Ein reguliertes Arbeitsende schafft natürlich Jobs für Jüngere. Aber wenn nicht nur die durchschnittliche Lebensdauer, sondern auch die Dauer der individuellen Arbeitsfähigkeit zunimmt ("60 is the new 40"), dann sollte und wird auch das Alter für den zwingenden Ausstieg aus dem Arbeitsleben entsprechend angehoben werden. In Deutschland hat dieser Prozess begonnen, aber immer noch mit festgelegten Altersgrenzen. Und als Berechnungsgrundlage für Altersbezüge ist das auch erforderlich, sinnvoll und praktikabel, in den USA wie auch in Deutschland.

Am Ende geht es beim Ausstieg aus dem akademischen Arbeitsleben um eine stimmige Balance zwischen den Interessen und Bedürfnissen des Einzelnen wie auch der Gesellschaft. Wie können sich Ältere weiter einbringen, wie können sie Wissen und Rat vermitteln und zugleich Platz machen für die jungen Kollegen und für das Neue? Wie können Institutionen stellvertretend für die Gesellschaft entscheiden, wann es genug ist , und wie können sie zugleich den Freiraum für vor Ort sinnvolle und machbare Lösungen schaffen? Auch in Deutschland wünsche ich mir für den Einzelnen mehr Möglichkeiten, den Übergang und den Zeitpunkt für das Ausscheiden aus dem Arbeitsleben selbst gestalten zu können. Dann hieße es auch hier: Age is What You Make of It!

Kommentar schreiben

Josef König (Dienstag, 27 November 2018 09:52)

Vielen Dank für diesen einfühlsamen und sehr guten Beitrag. Glücklicherweise ändert sich auch in Deutschland - leider nur sehr langsam - die Sicht auf die "Altersruhe" bzw. der Zwang zu ihr. Ich selbst bin inzwischen 70, habe noch bis vor knapp zwei Monaten die Geschäftsführung des Informationsdienst Wissenschaft e.V. (idw-online.de) inne gehabt, den ich mit Freunden vor 24 Jahren gegründet habe, und nun taste ich mich langsam an "neue Ufer" heran, denn ich fühle mich noch viel zu jung, um mich in den Park zu setzen, Tauben zu vergiften und auf den Tod zu warten.

Wie Sie richtig schreiben: "die 60 sind die neuen 40". Sowohl mein Vater wie mein Schwiegervater sind "jung" (nach heutiger Sicht) verstorben, mit 68 bzw. 65. Aber wenn heute nach 12 oder 13 Jahren Schule, 4-7 Jahren Studium und Ausbildung die Menschen erst mit knapp 30 einen Job finden, häufig erst später einen sicheren Job, und mit 65/67 aufhören sollen zu arbeiten, werden sie, wenn Sie mit 90 sterben, fast 2/3 ihres Lebens von Transferzahlungen gelebt haben. Das können sich unsere Sozialsicherungsysteme nicht leisten. Natürlich wissen wir nicht, wie viele Arbeitsplätze demnächst Roboter übernehmen und ob diese dann "Steuern zahlen" werden müssen.

Aber es bleibt die Frage, wie kann man sich jenseits des offiziellen Arbeitslebens mit Aufgaben befassen, die die eigene soziale Kompetenz erhalten, die sozialen Verbindungen nicht abreißen lassen und einem selbst das Gefühl vermitteln, noch etwas Sinnvolles zu tun. Der "Verlust" des Arbeitsplatzes in Alter von jenseits der 60 ist meist verbunden mit "Verlusten" - Verlust von Aufmerksamkeit, Bedeutung, sozialen Bindungen etc. (das Einkommen spielt hier zumindest in akademischen Kreisen eine geringere Rolle). Diese Verluste zu kompensieren oder zu vermeiden ist die große - auch wenn ich das Wort nicht mag - "Herausforderung" für jeden einzelnen, bei dem ihn häufig "die Gesellschaft" nur unzureichend unterstützt.

Thomas von Stein (Montag, 03 Dezember 2018 06:23)

Weiterarbeiten nach der Rente? Gerne! Allerdings bitte mit einer Verpflichtung zur Weiterbildung. Das schreibe ich nach einem Seminar mit einem 71jährigen Dozenten, der einfach seine Folien von 1986 eingescannt und per Beamer gezeigt hat.